Jägerstätter und Wehrmachtsseelsorge – Tagungsbericht und Forschungsaufenthalt

09. July 2019 - Bericht, Forschung

09. July 2019 - Bericht, Forschung

Die religiösen Aktivitäten von Häftlingen in Konzentrationslagern wurden in bisherigen Forschungen und Publikationen kaum berücksichtig bzw. wenn, dann vorwiegend als Form des Widerstandes gewertet. Diese ambivalente Wahrnehmung religiöser Praxis in Lagern und Haftanstalten veranlasste die Gedenkstätten Ravensbrück, Bergen-Belsen und Dachau, sich im Rahmen einer gemeinsamen Tagung zum Thema „Religiosität in nationalsozialistischen Lagern und anderen Haftanstalten“ näher mit dieser Forschungsthematik auseinanderzusetzen. Die Tagung fand am 28. und 29. Juni 2019 in der Gedenkstätte Ravensbrück statt, bei der Dr.in Verena Lorber vom FFJI einen Vortrag über die religiöse Praxis Franz Jägerstätters während seiner Haft hielt.

Auftakt

Auftakt der Tagung war eine Führung durch das ehemalige Gelände des größten Frauen-Konzentrationslagers auf deutschem Gebiet, das seit dem Frühjahr 1939 bestand und bis 1945 ständig erweitert wurde. So wurde an das Frauenlager ab 1941 auch ein Männerlager angegliedert. Im Zeitraum von 1939 bis 1945 waren rund 120.000 Frauen und Kinder, 1.200 weibliche Jugendliche und ca. 20.000 Männer aus über 30 Nationen im Lager registriert. Zudem beinhaltete der Lagerkomplex unterschiedliche Produktionsstätten für traditionelle „Frauenarbeiten“ wie etwa Schneidern, Weben oder Flechten. Zehntausende Häftlinge wurden in Ravensbrück ermordet oder starben durch medizinische Experimente, Hunger oder Krankheiten.1

Sabine Arend gab als Einführung in den Themenkomplex anhand von biografischen Aufzeichnungen bewegende Einblicke in die religiösen Aktivitäten von Frauen im KZ. So wurde etwa die Lagerstraße zur Abhaltung von Gottesdiensten genutzt, in den Waschräumen Taufen durchgeführt, Rosenkränze aus Brot, Beeren und Wolle gefertigt oder Marienfiguren aus Zahnbürsten hergestellt. Manchmal gelang es, eine Bibel oder andere religiöse Gegenstände in das Konzentrationslager zu schmuggeln. Auch Rituale des Abschieds bzw. der Trauer wurden abgehalten: „Ich kann mich entsinnen, wie auf unserem Block die Österreicherin Mali Brust an Typhus starb. Vor dem Leichenkeller nahmen wir Abschied, steckten ihr ein paar Wiesenblumen in die gefalteten Hände.“2, wie Arend aus den Erinnerungen Charlotte Müllers zitierte.

Panel „Christlich religiöse Praxis in den Lagern und Haftanstalten“

Aufbauend auf die Führung über das Lagergelände beschäftigte sich das erste Panel der Tagung mit der christlich religiösen Praxis in den Lagern und Haftanstalten. Den Anfang machte Sabine Arend von der Gedenkstätte Ravensbrück, die in ihrem Beitrag auf die Motive und Funktion religiöser Artefakte Bezug nahm. Anhand von Objekten und Lebensgeschichten zeigte sie, dass durch die religiöse Verortung ein Stück Identität bewahrt werden konnte und Religion vielfach Trost und Hoffnung spendete. Religiosität bot die Möglichkeit, die Isolation und Ohnmacht zu durchbrechen und der Lagerrealität für kurze Zeit zu entfliehen. Andreas Ehresmann von der Gedenkstätte Lager Sandbostel referierte über die religiöse Praxis unter Berücksichtigung des Vatikans und des YMCA (Young Men’s Christian Association) im Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager (Stalag) Sandbostl. Da die Behandlung von Kriegsgefangenen durch das Genfer Abkommen von 1929 geregelt wurde, war es den Inhaftierten – zumindest teilweise – möglich, ihre religiöse Praxis aufrechtzuerhalten. So wurden anfänglich in den Baracken Kapellen eingerichtet, im Jahr 1943 am Sonntag bis zu vier Messen abgehalten sowie Bibel- und Gebetskreise eingerichtet. Der Umfang und die Art der religiösen Aktivitäten waren stark von der Einstellung der Lagerleitung abhängig. Falk Bersch, freier Historiker, thematisierte in seinen Ausführungen Religiosität und Widerstand am Beispiel der ZeugInnen Jehovas, die als erste Religionsgemeinschaft durch das NS-Regime verboten und verhaftet wurden. Sie bildeten in den Lagern eine eigene Häftlingskategorie und mussten zur Kennzeichnung einen lila Winkel tragen. Aufgrund ihres Glaubens verweigerten sie vielfach den Kriegsdienst, da für sie die göttliche Autorität über der staatlichen stand. Sie leisteten auch im KZ-Ravensbrück Widerstand, indem sie zum Beispiel den Appell verweigerten, bei Eintritt der SS nicht aufstanden oder sich weigerte Munitionsbeutel für die Frontsoldaten zu nähen. Zudem hielten sie Gottesdienste ab oder stellten religiöse Literatur her, die sie manchmal auch nach draußen schmuggeln konnten. Abgeschlossen wurde das Panel mit einem Vortrag der Historikerin Verena Lorber vom FFJI zum Thema „…man ist also auch hier nicht von Gott verlassen. Zur religiösen Praxis des Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter in den Wehrmachtsuntersuchungsgefängnissen Linz und Berlin-Tegel“.

Dabei ging es darum, am Beispiel der Biografie Franz Jägerstätters die Möglichkeiten und Grenzen religiösen Handelns in Haftanstalten aufzuzeigen und den Weg zur Wehrdienstverweigerung nachzuzeichnen. Es konnte anhand von Quellen dargestellt werden, dass die Erfüllung des Willen Gottes und die daran geknüpfte Hoffnung auf ewige Glückseligkeit das Fundament seines Handelns bildeten. Gottes Wort in Form der Heiligen Schrift wurde für Jägerstätter zum Maßstab in seinem Leben. Religiöse Lektüre und dabei vor allem Biografien von Heiligen und Märtyrern wurden zu einer zentralen Orientierungshilfe. Im katholischen Milieu stand er mit seiner Haltung isoliert da, da er sich mit der Verweigerung des Kriegsdienstes auch dem Obrigkeitsdenken der katholischen Kirchen widersetzte. Die Entscheidung dazu war ein längerer Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wurde, wie zum Beispiel der Freundschaft und dem religiösen Austausch mit Rudolf Mayer, dem Lesen religiöser Bücher, dem Aufwachsen im katholischen Milieu, seiner Beziehung zu seiner Frau, der Arbeit als Mesner, dem Eintritt in den Dritten Orden, dem Hirtenbriefe Bischof Gföllners über den wahren und falschen Nationalsozialismus aus dem Jahre 1933 oder auch der fehlenden Unterstützung durch Vertreter der katholischen Kirche.

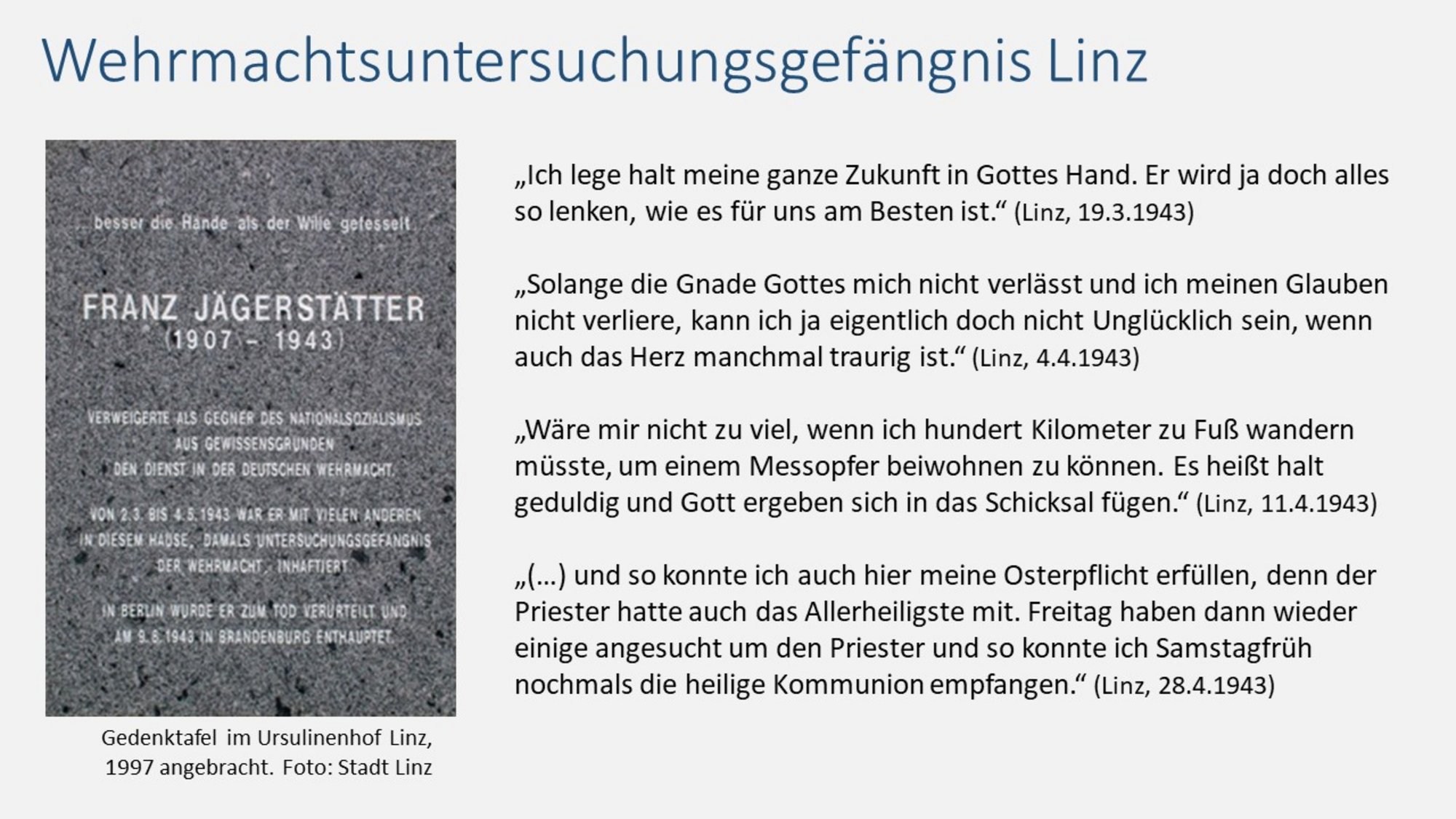

Diese Entwicklungen führten dazu, dass Franz Jägerstätter am 2. März 1943 den Wehrdienst verweigerte und inhaftiert wurde. Erste Station war das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis im Linzer Ursulinenhof. Seine Begleiter dorthin waren ein Rosenkranz, ein Gebetbuch des Dritten Ordens des heiligen Franziskus und das Neue Testament. Anhand einer Analyse des Briefbestandes konnte Lorber aufzeigen, dass während der Gefangenschaft die Herz-Jesu-Freitage für Jägerstätter das Zeitmaß darstellten und er sich an den religiösen Riten der Heimatgemeinde orientierte. Dies gab ihm Halt und Kraft in dieser Phase seines Lebens. „Ich lege halt meine ganze Zukunft in Gotteshand. Er wird ja doch alles so lenken, wie es für uns am besten ist“3, schrieb er im März 1943 an seine Frau Franziska. Das Gebet war für ihn eine wichtige Stütze und Ausdruck seiner tiefen Verbundenheit zu Gott. Die seelsorgerliche Betreuung im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis oblag dem Linzer Standortpfarrer Franz Baldinger. Anfang Mai wurde Jägerstätter in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel überstellt, wo sich seine religiöse Praxis vertiefte. Er betete viel, hielt Marienandachten, führte Exerzitien durch und erhielt die Kommunion unter anderem durch den Wehrmachtspfarrer Heinrich Kreutzberg, der ihn zwei Mal in seiner Zelle aufsuchte, bevor er am 9. August 1943 in der Haftanstalt Brandenburg-Görden hingerichtet wurde.4

Weitere Panels und Fazit

Die weiteren drei Panels beschäftigten sich mit den Handlungsräumen religiöser jüdischer Praxis im Vernichtungslager und im Kriegsgefangenenlager, der Gefangenenseelsorge und den religiösen Deutungsmustern in der NS-Rezeptionsgeschichte. Dabei wurde deutlich, dass die Handlungsräume und Möglichkeiten der Religionsausübung stark von den Zuständigkeiten der einzelnen Lagertypen und Haftanstalten abhängig waren, d.h. ob die Agenden in den Zuständigkeitsbereich der SS oder der Wehrmacht fielen. Im Falle Franz Jägerstätters wurde die Gefängnisseelsorge in den Untersuchungsgefängnissen, wie auch in den Kriegsgefangenenlagern von der Wehrmacht organisiert, wodurch ein gewisses Maß an religiöser Betreuung, im Gegensatz zu den Konzentrationslagern, die im Verantwortungsbereich der SS lagen, gewährleistet war. Markus Seemann, Leiter des Archivs des Militärbischofs, wies in seinem Vortrag auf die schlechte Quellenlage zum Themenkomplex der Wehrmachtsseelsorge hin. Zu den wichtigsten Aufgaben der Wehrmachtsseelsorge zählten: Gottesdienste, Einzelbetreuung von Gefangenen, Beratung der Militärkirche, Spenden von Sakramenten, Vorbereitung auf den Tod sowie Beileidsbekundungen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Religion, unabhängig von der Art des Lagers oder der Haftanstalt, für Häftlinge eine Form der Selbstermächtigung darstellte, Halt gab, zur Bewahrung der eigenen Identität beitrug und auch als Akt des Widerstandes gewertet werden kann. Dies wurde anhand der einzelnen Beiträge der Tagung verdeutlicht, die einen Versuch darstellten, sich diesem in der Forschung unterrepräsentierten Themenkomplex multiperspektivisch zu nähern. Weitere Forschungsdesiderate lassen sich hinsichtlich der religiösen Praxis von Roma und Sinti, muslimischen Inhaftierten und chassidischen Jüdinnen und Juden in den Lagern und Haftanstalten sowie der Umgang mit der Vergangenheit in der eigenen Community feststellen. (Tagungsprogramm)

Forschungsaufenthalt Brandenburg an der Havel und Berlin

Der Tagungsteilnahme wurde auch ein kurzer Forschungsaufenthalt in Brandenburg an der Havel und Berlin angeschlossen. In Brandenburg im Stadtteil Görden besuchte Verena Lorber jene Strafanstalt, welche von 1940 bis 1945 auch als NS-Hinrichtungsstätte fungierte. In diesem Zeitraum wurden über 2.000 Menschen hingerichtet, darunter auch Franz Jägerstätter und Pater Franz Reinisch. Es handelte sich dabei, neben Plötzensee, um die zweitgrößte Hinrichtungsstätte des NS-Staates. Die Haftanstalt wurde in der Zeit von 1927 bis 1931 als Musteranstalt für einen modernen Stufenvollzug errichtet, die bis heute als Justizvollzugsanstalt genutzt wird. Während des Nationalsozialismus waren dort vor allem politische Gefangene, zum Tode Verurteilte und Personen mit lebenslangen Strafen inhaftiert. Mit Kriegsbeginn kamen Verurteilte aus ganz Europa nach Brandenburg-Görden, die ab 1942 rund die Hälfte der Inhaftierten stellten.

Nach der Befreiung durch die Rote Armee im April 1945 nutzte die sowjetische Besatzungsmacht das Gefängnis als Lazarett für u.a. gefangene Wehrmachtssoldaten, aber auch Kriegsgefangene und dann als Repatriierungslager. Ab 1949 waren dort wieder Gefangene von der Deutschen Justizverwaltung untergebracht und seit 1950 war das DDR-Innenministerium für die Agenden der Anstalt verantwortlich. Seit der Wiedervereinigung ist die Anstalt Justizvollzugsanstalt des Landes Brandenburg, mit Platz für rund 300 männliche Straftäter.

Bereits 1946 bildete sich eine Gedenkkultur zur Erinnerung von NS-Opfern in der Haftanstalt Brandenburg-Görden und 1949 errichtete der ehemalige Häftling Walter Hammer eine Gedenkstätte in der vormaligen Hinrichtungsstätte. Diese wurde möglichst originalgetreu rekonstruiert und mit einer Guillotine, wie sie damals verwendet wurde, ausgestattet. 1975 wurde der Gedenkraum weiter ausgebaut und 1988 die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Brandenburg von der DDR-Regierung eingerichtet. Zur nationalen Bedeutung der Gedenkstätte trug die Tatsache bei, dass Erich Honecker von 1937 bis 1945 dort inhaftiert war – das geplante Museum des antifaschistischen Widerstandes wurde nicht mehr umgesetzt.

1993 wurden die Gedenkräume im ehemaligen Wehrmachtsgefängnis in die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten integriert und seit April 2018 im ehemaligen Direktorenwohnhaus der Strafanstalt die Dauerausstellung „Auf dem Görden. Die Strafanstalt Brandenburg im Nationalsozialismus und in der DDR“ installiert. Die ehemalige Hinrichtungsstätte blieb unverändert, wurde aber um zwölf Stelen mit Biografien von Hinrichtungsopfern und einer multimedialen Projektion aller Hingerichteten der Haftanstalt Brandenburg-Görden ergänzt.5

Der Tagungs- und Forschungsaufenthalt konnte auch dazu genutzt werden, sich verstärkt mit dem Thema der Gefangenseelsorge sowie der Rezeptionsgeschichte Franz Jägerstätters auseinanderzusetzen. Dazu wurde der Bestand des ehemaligen Wehrmachtspfarrers Heinrich Kreutzberg im Archiv des katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr in Berlin eingesehen. Zudem konnte die Korrespondenz des ehemaligen Feldgeneralvikars der Wehrmacht (1936-1945) und späteren Militärgeneralvikars für die Bundeswehr (1956-1962) Georg Werthmann mit dem amerikanischen Soziologen und Jägerstätter Biografen Gordon Zahn bezüglich seiner Bücher „Die deutschen Katholiken und Hitlers Kriege“ (1965) und „Franz Jägerstätter. Märtyrer aus Gewissensgründen“ (1979) gesichtet werden. Dabei konnten neue, wichtige Erkenntnisse zur Betreuung Franz Jägerstätters durch Heinrich Kreutzberg im Wehrmachtuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel, wie auch zur Erforschung Franz Jägerstätters durch Gordon Zahn gewonnen werden.

Anmerkungen

1 https://www.ravensbrueck-sbg.de

2 Charlotte Müller, Die Klempnerkolonne in Ravensbrück. Erinnerungen des Häftlings Nr. 10787, Köln 1987.

3 FFJI, Sammlung „Haus Jägerstätter, FJ/B1/76 (Linz, 19.3.1943).

4 Der vollständige Beitrag wird im geplanten Tagungsband nachzulesen sein.

5 https://www.brandenburg-zuchthaus-sbg.de

Zitation

Lorber, Verena. "Jägerstätter und Wehrmachtsseelsorge – Tagungsbericht und Forschungsaufenthalt." Franz und Franziska Jägerstätter Institut, 9.7.2019. https://ku-linz.at/forschung/franz_und_franziska_jaegerstaetter_institut/forschungsblog/artikel/jaegerstaetter-und-wehrmachtsseelsorge-tagungsbericht-und-forschungsaufenthalt