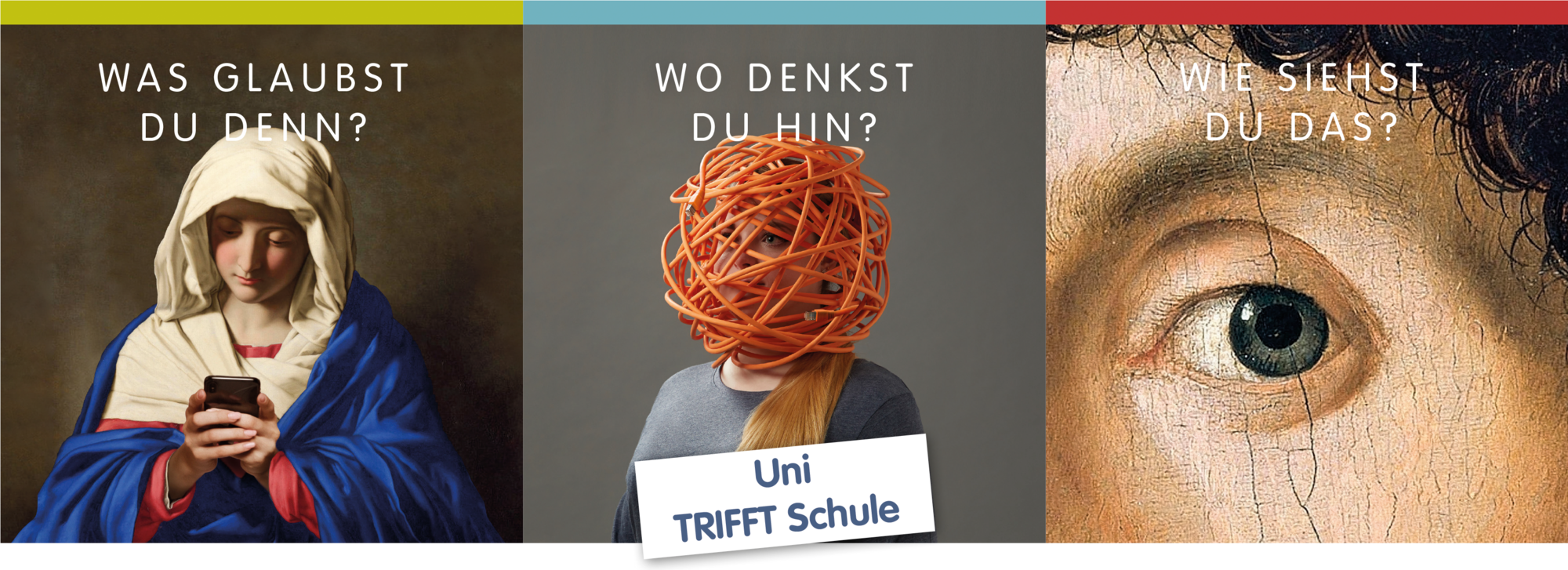

Uni TRIFFT Schule

Ein Angebot der KU Linz für Lehrpersonen mit Schulklassen

Wir laden Lehrpersonen ein, die Universität im Klassenverband mit Schüler:innen zu besuchen und so Inhalte der Fachbereiche Theologie, Philosophie und Kunstwissenschaft kennenzulernen und einen Eindruck des universitären Lebens zu gewinnen. Zur Auswahl stehen vorbereitete thematische Elemente, in Rücksprache sind Anpassungen, Ergänzungen und Zuspitzungen möglich.

Professor:innen und Lehrende der KU Linz kommen auch gerne zu individuellen Vorträgen und Diskussionen an Schulen – lassen Sie sich beraten!

Kontakt und Anmeldung

Katharina Hollinetz BA

Mitarbeiterin im Student Recruitment, Abteilung PR & Kommunikation

k.hollinetz[at]ku-linz.at

Themen

Der Verzehr tierlicher Produkte aus der Sicht christlicher Ethik

Der Fleischverzehr nimmt in Österreich langsam, aber kontinuierlich ab – vegetarische und vegane Ernährungsstile liegen besonders unter jungen Menschen im Trend. Treffen jedoch die fleischliche und die vegane Welt aufeinander, kann das zu heftigen Diskussionen führen. Was also ist ethisch geboten? Und was bleibt der individuellen Entscheidung jedes und jeder Einzelnen überlassen? An welchen Kriterien müssen wir unseren Konsum tierlicher Produkte ausrichten?

Religionen sind immer ambivalent. Einerseits können sie für Menschenrechte und Demokratie eintreten. Sie können andererseits aber auch – vor allem in ihrer fundamentalistischen Spielart – dem Rechtspopulismus Motive und Argumente liefern, um bestimmten Menschen die Menschenwürde abzusprechen. Wie können wir im Alltag christlichen Fundamentalismus und Rechtspopulismus erkennen? Und wie hängen diese zusammen? Der Impulsvortrag möchte zu einer kritischen Diskussion im Feld Religion und Politik anregen.

Österreicher:innen gelten sowohl im Selbstbild als auch im Fremdbild als solidarisch – gerade auch mit denjenigen, die in Armut leben müssen. Diese Solidarität ist auch im österreichischen Sozialstaat verankert und organisiert, der sich vor allem in der Corona-Zeit als besonders krisenfest erwiesen hat. Im Vortrag werden anhand des aktuellen Sozialberichts Themen wie Kinderarmut, Mindestsicherung sowie Bildung und Armut diskutiert. Was heißt es, arm zu sein? Und wie können Stigmatisierung und Exklusion von „armen Menschen“ kritisiert und überwunden werden?

Die ökologische Krise gehört zu den zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Viele junge Menschen fordern nachdrücklich, unsere globalisierte Gesellschaft nachhaltiger und gerechter zu organisieren. Inwiefern lässt sich dieses Anliegen auch religionspädagogisch begründen? Und wie können die Potenziale von Religion und Spiritualität als Ressourcen für nachhaltiges Denken und Handeln fruchtbar gemacht werden?

Philosophie durchleuchtet das Selbstverhältnis und Weltverhältnis des Menschen. Was in den anderen Wissenschaften unhinterfragt bleibt, wird hier zur Frage: Wie ist Wissenschaft überhaupt möglich? Welche Kriterien für das gute Handeln gibt es und wie kann man sie begründen? Was ist die Aufgabe von Staat und Recht – geht es um Kontrolle oder um eine gerechte Freiheitsordnung? Wie ist Natur zu denken – ist sie bloß eine Objektwelt, die wir technisch beherrschen können, oder tritt uns in ihr ein „anderes Selbst“ entgegen, dem wir Achtung entgegenbringen sollen? Der Vortrag stellt Aufgaben der Philosophie vor und bietet Raum für das Gespräch.

Konfrontiert mit der wachsenden Bedeutung Künstlicher Intelligenz in nahezu jedem Lebensbereich und der Erwartung, dass viele Berufe ganz oder teilweise von Maschinen übernommen werden, stellen sich Fragen, die uns alle betreffen: Welche Gefahren bergen diese Entwicklungen, verfügen wir über Alternativen – und gibt es Räume, die KI-Anwendungen verschlossen sein sollten? In der Diskussion darüber, wie KI arbeitet, was sie kann und was sie nicht kann, wird sichtbar, warum KI hinter den zutiefst menschlichen Dimensionen von Denken, Fühlen und Wollen zurückbleibt.

Durch Kooperationen mit Künstler:innen und der Stadt Linz sind in den letzten Jahren großflächige Wandbilder an der KU Linz entstanden, sogenannte Murals. Im Rahmen einer Führung werden Geschichte und Bedeutungen der Wandbilder erläutert, Techniken und Arbeitsweisen erklärt und Zugänge zu dieser Kunstform in Forschung und Lehre beschrieben.

Angesichts des Klimawandels und der fortschreitenden Technologisierung unserer Lebenswelten thematisieren zeitgenössische Künstler:innen zunehmend das Verhältnis des Menschen zur Umwelt und hinterfragen dieses kritisch. Seit jeher aber ist die Auseinandersetzung mit ökologischen Themen in der Kunst eng mit naturwissenschaftlichen Entwicklungen verknüpft. Anhand eines Abrisses verschiedener kunsthistorischer Epochen nähern wir uns der Beziehung zwischen Mensch und Natur und beleuchten die Rolle der Kunst in diesem Spannungsfeld.

Wie schafft Architektur Räume mit bestimmten Atmosphären? Und warum wirken manche Bauten feierlich oder erhaben, andere profan und alltäglich? Am Beispiel verschiedener Gebäude beobachten und analysieren wir die unterschiedlichen Aspekte der Architektur und ihre Wirkungsweisen, um dem auf die Spur zu kommen, was besondere Orte von denen des Alltags unterscheidet.