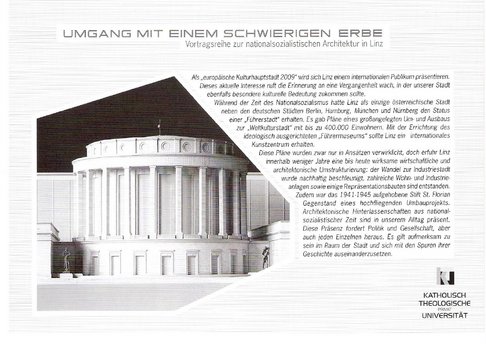

Umgang mit einem schwierigen Erbe. Vortragsreihe im Sommersemester 2008

Einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus kann sich in den europäischen Staaten kaum jemand entziehen. In unserem Alltag sind seine architektonischen Hinterlassenschaften noch immer präsent - zum Teil unübersehbar. Dies fordert Politik und Gesellschaft, aber auch jeden Einzelnen heraus. Gerade in Linz sollte diese Herausforderung angenommen werden.

Unsere Stadt wird sich 2009 als europäische Kulturhauptstadt einem internationalen Publikum präsentieren. Dieses aktuelle Interesse wird die Erinnerung an eine Vergangenheit wachrufen, in der der Stadt ebenfalls besondere kulturelle Bedeutung zukam. Im Nationalsozialismus wurde Linz neben den deutschen Städten Berlin, Hamburg, München und Nürnberg als einziger österreichischer Stadt der Status einer "Führerstadt" verliehen. Es gab Pläne eines grundlegenden Um- und Ausbaus zur "Weltkulturstadt" mit bis zu 400 000 Einwohnern. Diese wurden zwar nur in Ansätzen verwirklicht, doch erfuhr Linz in nationalsozialistischer Zeit eine nachhaltige wirtschaftliche und architektonische Umstrukturierung: Die Stadt wurde zur Industriestadt ausgebaut, zahlreiche Wohn- und Industrieanlagen sowie einige monumentale Repräsentationsbauten errichtet. Spektakuläre Umbauprojekte können noch anhand von erhaltenen Modellen und Skizzen studiert werden.

Mit dem Bau eines "Führermuseums" sollte auch ein internationales kunst- und kulturinteressiertes Publikum nach Linz geholt werden - freilich unter ganz anderen Voraussetzungen und mit ganz anderen Absichten als dies heute der Fall ist.

In Linz wurden in den letzten Jahren entscheidende Beiträge zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit geleistet, doch bestehen gerade in Bezug auf die im Stadtbild sichtbaren architektonischen Hinterlassenschaften immer noch Defizite. Die Besucher und Besucherinnen von Linz09 werden Zeugnisse dieser Vergangenheit in unserer Stadt wahrnehmen und Fragen stellen. Die Linzer Bürger und Bürgerinnen sollten kompetent mit ihnen diskutieren können. Dazu möchte die Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz mit ihrer Vortragsreihe zur nationalsozialistischen Architektur in Linz "Umgang mit einem schwierigen Erbe" einen Beitrag leisten.

Die Vorträge fanden jeweils Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr statt.

Programm

- 8. April 2008: Jan Tabor (Wien)

Architektur des authentischen Faschismus

In einem komparativ konzipierten Vortrag wird den Gründen nachgegangen, weshalb die faschistische Architektur noch immer fasziniert, die nationalsozialistische hingegen aufgrund zahlreicher Missverständnisse nach wie vor falsch interpretiert wird.

- 6. Mai 2008: Wilfried Lipp, Hofrat Univ.-Prof. Dr. phil (Linz)

Architektonische Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus in Oberösterreich.

Ein ungeliebtes Erbe

Wilfried Lipp befragt im ersten Teil des Beitrages die in unserem Alltag noch immer deutlich sichtbaren architektonischen Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus. Sie interessieren ihn vor der Folie des Verblassens des Bewusstseins ihrer besonderen Relevanz in der zeitgenössischen Gegenwart. Anschließend ist eine Diskussion über die denkmalpflegerische Problematik in Oberösterreich vorgesehen.

- 20. Mai 2008: Friederike Hillebrand, MA (Wien)

Das Stift St. Florian 1942-1945.

Die "postbarocke" Inszenierung eines Intendanten

Am 1. September 1942 pachtete der Reichsrundfunk das Stift St. Florian für den symbolischen Betrag von 1 Reichsmark pro Jahr auf 99 Jahre. Neuer "Herr im Hause" wurde der Generalintendant Dr. Heinrich Glasmeier. Infolge lukrierte Glasmeier beträchtliche Summen aus der Baureserve des Reichsrundfunks, um das oberösterreichische Stift zur "Brucknerweihstätte" auszubauen. Mit der Umgestaltung der Anlage wurde der beim Umbau- und der Restaurierung westfälischer Schlösser erprobte Architekt Franz Schneider beauftragt. Mit Argwohn und Misstrauen beobachtete der zuständige Gaukonservator die Vorgänge im Stift St. Florian. Etwa 270 Pläne und Entwürfe sind aus der Ära des Reichsrundfunks in St. Florian erhalten - jedoch wurden sie nur in geringem Ausmaß realisiert.