Der Nachlass von Franziska Jägerstätter und ihre Rolle in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit

10. November 2025 - Forschung, Archivierung

10. November 2025 - Forschung, Archivierung

Aus dem Familienarchiv wurde ein Konvolut mit der Bezeichnung Sammlung Franziska Jägerstätter gebildet, welches mittels Schenkungsvertrag an die Diözese Linz übertragen wurde. Die Verwertungsrechte für diesen Nachlass liegen seitdem bei der Diözese Linz, die das FFJI an der KU Linz mit der wissenschaftlichen Erschließung betraute. Die Sammlung umfasst neben religiöser Lektüre, Auszeichnungen und Gratulations- und Kondolenzkarten, eine umfangreiche Fotosammlung (500) sowie Briefe und Postkarten (160), die Franziska nach dem Ableben ihres Mannes erhielt bzw. verfasste. Der Zeitraum der Sammlung erstreckt sich von 1945 bis zum Ableben von Franziska Jägerstätter im Jahr 2013.

Projekt Kulturerbe digital

Ein Teil dieses Nachlasses – Schriftgut (Briefe und Postkarten) und Fotosammlung (Abzüge und Diapositive) – konnte im Rahmen des Förderprogramms „Kulturerbe digital“ von Juli 2023 bis Juni 2024 digitalisiert, archiviert, veröffentlicht und teilweise in die bestehende Jägerstätter Edition integriert werden.

Die Relevanz des Nachlasses von Franziska Jägerstätter ist eine dreifache:

Erstens sind die im Nachlass enthaltenen Briefe, Dokumente und Fotografien von zentraler Bedeutung für die Rekonstruktion der Lebensgeschichte Franziska Jägerstätters, die in der bisherigen Forschung aufgrund der Fokussierung auf ihren Ehemann noch Leerstellen aufweist. Die Quellen bieten wertvolle Einblicke in Franziska Jägerstätters Alltag, ihre sozialen und familiären Beziehungen und ihre aktive Rolle in der Pfarrgemeinde sowie im Gedenken an ihren Mann. Sie dokumentieren zudem die politischen und gesellschaftlichen Spannungen, mit denen sie im Laufe ihres Lebens konfrontiert war. Der Bestand bildet eine wichtige Grundlage für eine vertiefende biografische Aufarbeitung, die das Leben und Wirken Franziska Jägerstätters in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit in einen breiteren historischen und gesellschaftlichen Kontext stellt.

Zweitens stellen die Briefe und Fotografien des Nachlasses eine wertvolle Quelle für die Erforschung der Wirkgeschichte von Franz Jägerstätter in der Zweiten Republik sowie für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Wehrdienstverweigerung im österreichischen und internationalen Kontext dar. Mithilfe der enthaltenen Schreiben lassen sich ein umfassendes Bild der Rezeption des „Falls Jägerstätter“ zeichnen und wichtige Meilensteine in der Rezeptionsgeschichte herausarbeiten. Hierzu zählen zum Beispiel an sie adressierte Reaktionen auf die Verfilmung des Falles Jägerstätters durch den österreichischen Regisseur Axel Corti 1971. Überdies zeugen die schriftlichen Quellen auch von einem internationalen Interesse an der Person Franz Jägerstätter.

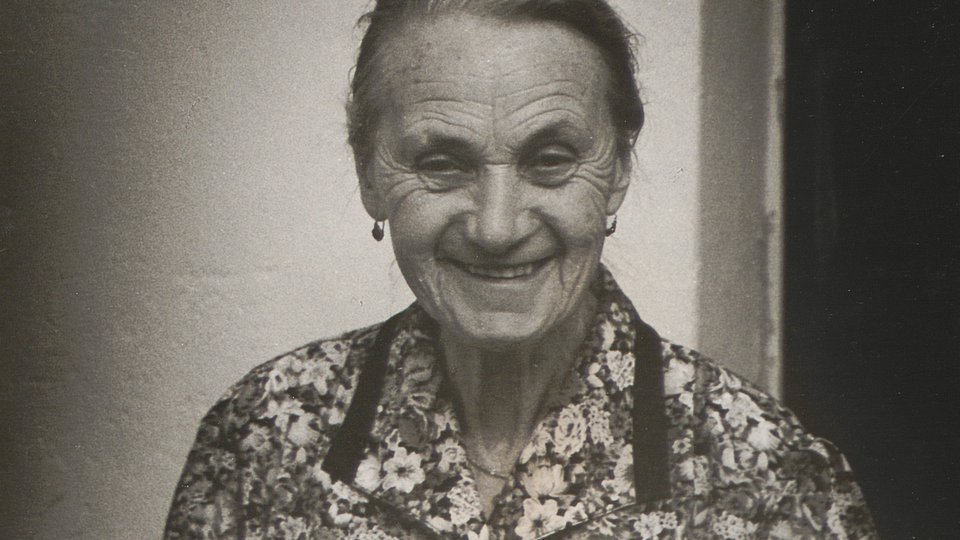

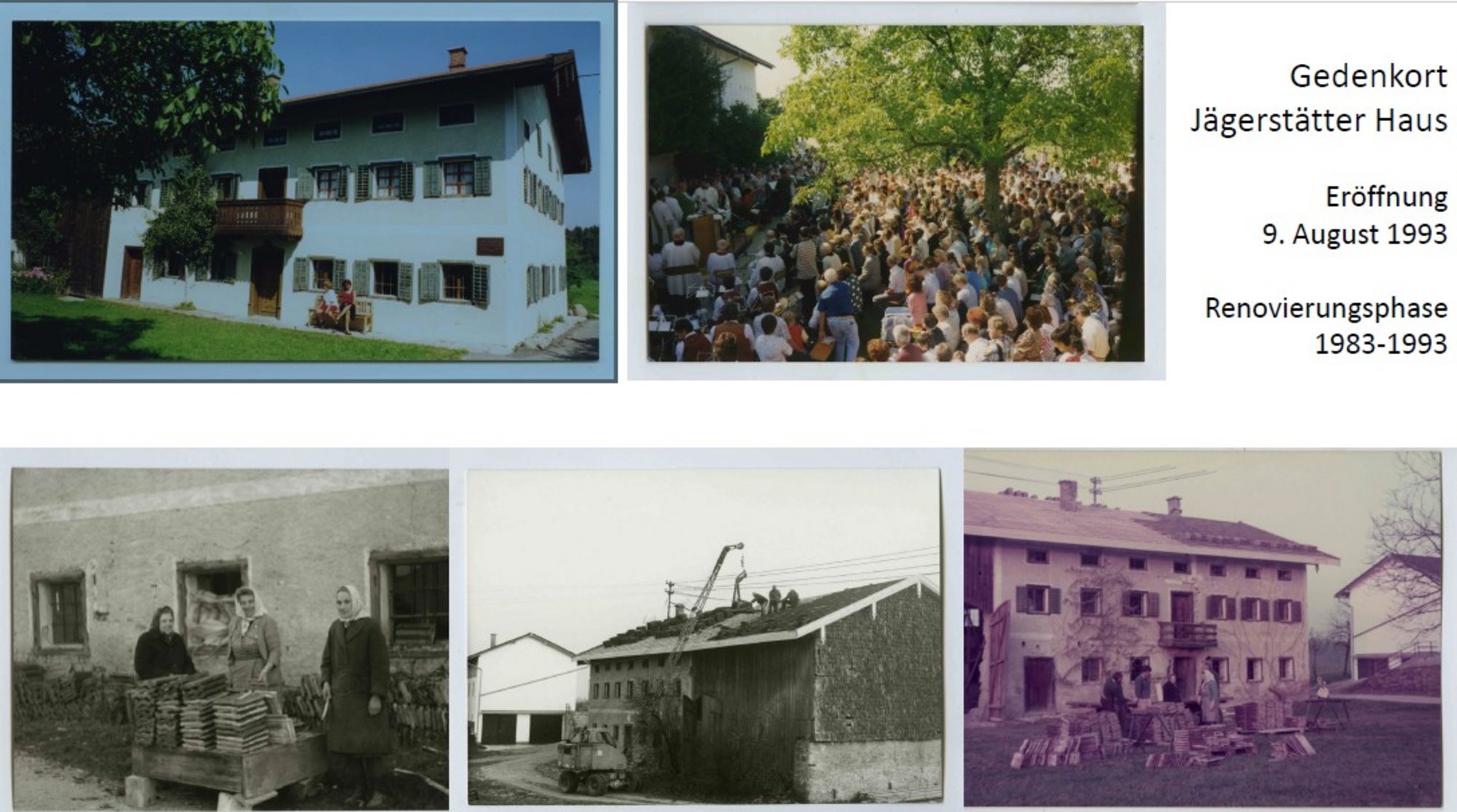

Drittens dokumentieren die Materialien die Entstehung und Transformation der zentralen Gedenkstätten für Franz Jägerstätter, die heute einen fixen Platz in der österreichischen Kulturlandschaft haben und bedeutende Bezugspunkte für die historische Bildungsarbeit, die Erinnerungskultur wie auch das religiöse Leben darstellen. Sie sind zentrale Orte der Auseinandersetzung mit Themen wie Widerstand oder Zivilcourage gegen totalitäre Regime. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Grabstätte Franz Jägerstätters, die nach der Überführung der Urne 1946 an der Außenmauer der Pfarrkirche St. Radegund errichtet wurde und im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Veränderungen erfuhr. Der Nachlass bietet die Möglichkeit, diesen Prozess visuell und inhaltlich zu rekonstruieren. Ähnliches gilt für das ehemalige Wohnhaus der Jägerstätters, das 1985 von der Pfarrgemeinde St. Radegund erworben wurde. Mithilfe von Spenden und ehrenamtlichen Helfer:innen, darunter auch Franziska Jägerstätter, wurde das Haus saniert und zu einem musealen Gedenkort umgestaltet. Dieser Gedenkort, der zum 50. Todestag von Franz Jägerstätter am 9. August 1993 feierlich eröffnet wurde, ist seitdem ein Ort der Begegnung und der Erinnerung. Des Weiteren geben die Fotos Auskunft über Persönlichkeiten, die als Akteur:innen den Weg für das Gedenken an Franz Jägerstätter ebneten und in diesem jahrzehntelangen Prozess der Einschreibung in das kulturelle Gedächtnis eine zentrale Rolle spielten. Sie zeugen aber auch von Franziska Jägerstätters Engagement, Menschen die Geschichte ihres Mannes näherzubringen und die Erinnerung an ihn wachzuhalten.

Projektphasen

Das Projekt setzte sich aus vier Arbeitsschritten zusammen: Digitalisierung, Archivierung, Edition und Veröffentlichung.

- Digitalisierung und Archivierung

Der Teil des Nachlasses wurde nach der Ressourcenerschließung mit Normdaten in Archiven und Bibliotheken (RNAB) in drei Ordnungsbereiche – Korrespondenzen, Lebensdokumente und Sammlungen – gegliedert, digitalisiert und auf Ebene der Einzelressourcen erschlossen. Innerhalb des Ordnungsbereichs “Korrespondenzen” wurde zwischen Briefen von, an und über Franziska Jägerstätter unterschieden und ein chronologisches Ordnungsprinzip eingeführt sowie jedem Schriftstück eine eindeutige Signatur (Persistent Identifier) zugewiesen. Bei den Fotografien, die als Unterkategorie “Sammlung” angelegt sind, wurde eine thematisch-chronologische Ordnung vorgenommen. Die Erschließung erfolgte über das Open Source-Programm OmekaS, welches in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Brenner-Archiv für das Projekt adaptiert wurde.

Folgende Metadaten wurden bei den Fotografien erhoben: Signatur, Titel, Provenienz, Größe, Beschreibung, Datierung, Ort, Urheber:in, Zustand der Fotografie. Und jene Daten, um nachvollziehen zu können, welchem Konvolut oder Fotoalbum das Bild zuzuordnen ist bzw. zu welcher Sammlung des gehört. Die ursprünglichen Alben mussten aus konservatorischen Gründen aufgelöst werden.

- Editionsarbeit

Dieser Arbeitsschritt umfasste die Erstellung von XML-TEI-Dateien aus ausgewählten schriftlichen Quellen, einschließlich eines historisch-kritischen Anmerkungsapparats sowie Verweisen auf Personen-, Orts-, Heiligen-, Organisations- und Bibelstellenverzeichnisse. Der Textkorpus besteht aus einer diplomatischen Umschrift (buchstaben- und zeilengenaue Darstellung des Originals) sowie einer Lesefassung, die den Text für das heutige Verständnis aufbereitet.

- Veröffentlichung

Schließlich die letzte Phase stellte die Integration ausgewählter Fotografien und schriftlicher Quellen in die bestehende Franz und Franziska Jägerstätter-Edition dar. Dazu mussten einige Elemente erweitert und neu gestaltet werden, wie zum Beispiel der Bereich Fotos und Dokumente oder der Menüpunkt Korrespondenzbeziehungen.

Dies entspricht dem Ansatz, digitale Editionen als fortlaufende, nie vollständig abgeschlossene Arbeiten (work in progress) zu verstehen. Dies ermöglicht, neue Erkenntnisse einzubeziehen und Editionen durch zusätzliche Quellen zu erweitern, um einen effizienteren Einsatz von Kosten und Ressourcen zu gewährleisten. Es wurde zum Beispiel eine neue Korrespondenzbeziehung ergänzt. Die Briefe zwischen Franziska Jägerstätter und Heinrich Kreutzberg, dem Gefangenseelsorger Jägerstätters im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin. Die Korrespondenz ist von Bedeutung für die Rezeptionsgeschichte, da Kreutzberg einer der ersten war, der die Geschichte Jägerstätters publik machte. Die 18 Briefe, die zwischen ihm und Franziska Jägerstätter verfasst wurden, stammen aus dem Zeitraum von 1943 bis 1955.

Danach folgte der Export der von uns in OmekaS erhobenen Metadaten mittels Interface und Schnittstellen in Augias, dem Archivinformationssystem des Diözesanarchivs Linz, und die Online-Plattform Kulturpool. Sowohl kuratierte als auch Rohdaten werden im Forschungsrepositorium der Universität Innsbruck langzeitarchiviert und stehen nach Rücksprache jederzeit zur Verfügung. Die Fotos und Briefe stehen unter der Creative-Commons-Lizenz 4.0 und stehen unter Nennung der Institution für die nicht-kommerzielle Nutzung zur Verfügung.

Forschungen aus dem Nachlass

An einem Beispiel möchte ich in meinem letzten Punkt zeigen, wie am Franz und Franziska Jägerstätter Institut die Erschließung und Beforschung des Nachlasses Hand in Hand gehen. Ein zentrales Anliegen des Projektes war es, den Fokus auf Franziska Jägerstätters Leben zu richten. Die erschlossenen Quellen aus dem Nachlass bildeten die Basis für einen Artikel über Franziska Jägerstätter sowie die Bedeutung von Witwen auf der Bühne der Erinnerungs- und Sammelstätigkeit, der 2025 von der Autorin im Dossier Gender und Archive in den Mitteilungen des Forschungsinstitutes Brenner Archives erschienen ist. Der Beitrag (Peer-Review) mit dem Titel “Und was ist mit meinen Briefe? Die Rolle von Franziska Jägerstätter als dramatis persona in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit” ist online zugänglich.

Der Beitrag widmet sich der Frage, welche Rolle Franziska Jägerstätter bei der Bewahrung und Weitergabe des Nachlasses ihres Mannes einnahm, und wie sie die Sammlungspraxis sowie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seiner Person prägte und mitgestaltete. Also inwiefern Franziska Jägerstätter als dramatis persona[1] auf der „Bühne“ der Gedenk- und Erinnerungsarbeit im „Fall Jägerstätter“ agierte. Dabei wird Franziska Jägerstätter als zentrale Bühnenfigur in verschiedenen Rollen betrachtet: als Bewahrerin des Nachlasses, Protagonistin der Erinnerungsarbeit, Initiatorin von Forschungsarbeiten und Gestalterin von Beständen.

Im Folgenden werde ich auf ihre Rolle als Nachlassgeberin, insbesondere in Hinblick auf ihre Funktionen als Bewahrerin, Interpretin und Gestalterin des Nachlasses eingehen und damit das Thema der Witwen berühmter Männer und deren Bedeutung für die Überlieferung von Nachlässen aufgreifen. Witwen kommt in diesem Prozess nicht nur eine passive Rolle als Bewahrerinnen zu. Sie nehmen aktiv Einfluss auf die Struktur und Zusammensetzung der Bestände und entscheiden darüber, welche Quellen Teil des Nachlasses werden und wem sie diese zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang zugänglich machen. Bei der Editionsarbeit im Jahr 2023 stellte sich heraus, dass vermutlich zwei bis drei Briefe von Franziska Jägerstätter an ihren Mann fehlen. Es konnte nicht rekonstruiert werden, ob diese jemals existierten, wo sie sich gegebenenfalls befinden bzw. wer sie verwahrt oder ob diese möglicherweise von Franziska Jägerstätter aus dem Nachlass entfernt wurden.[2]

Hier offenbart sich eine der Herausforderungen: Nachlassgeber:innen prägen und beeinflussen mit der Auswahl und Freigabe von Quellen das historische Bild der betreffenden Person maßgeblich. Die persönliche Beziehung und der subjektive Zugang der Nachlassverwalter:innen können bei der Zusammenstellung und Interpretation des Nachlasses zu einer verzerrten Darstellung führen, indem kritische Aspekte der Person möglicherweise unberücksichtigt bleiben. Diese Subjektivität kann die historische Genauigkeit und Vollständigkeit des Nachlasses beeinträchtigen. Aus der Literatur ist mir bekannt, dass beispielsweise die Witwe Caroline Herder ein in ihren Augen problematisches Reisejournal ihres Mannes Johann Gottfried Herder aus dem Nachlass ausschloss, um Konfliktpotenzial zu vermeiden, da der Nachlass nicht nur als Grundlage für eine posthume Werkausgabe dienen, sondern auch für eine Biografie über ihren Ehemann herangezogen werden sollte.[3] Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass Äußerungen, konkrete Wünsche oder Aufträge sowie Testamente der Verstorbenen den Umgang der Nachlassverwalter:innen erheblich beeinflussen können. Im Fall von Franziska Jägerstätter bleibt unklar, ob ihr Mann jemals geäußert hat, wie sie mit seinem schriftlichen Erbe verfahren sollte – ob sie es bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte oder nicht. Denn gerade hinsichtlich des Urteils gegen Franz Jägerstätter und des Aspekts der Sippenhaftung ist es umso bemerkenswerter, dass jene Schriften, die sich kritisch mit dem NS auseinandersetzen, aufbewahrt wurden.

In der Diskussion über die Bedeutung von Witwen bei der Verwaltung von Nachlässen sollte auch der Aspekt der Selbstinszenierung, der Profilierung und des Geldes berücksichtigt werden. Witwen erlangen oftmals durch die Verbindung zu ihren Partnern gesellschaftliche Anerkennung.[4] Bei Franziska gestaltet sich dieser Prozess besonders ambivalent. Im Unterschied zu Witwen von Künstlern oder Schriftstellern, wie Caroline Herder, agierte Franziska Jägerstätter in einem gesellschaftlichen Umfeld, welches das Schicksal ihres Mannes lange Zeit kritisch und ablehnend betrachtete. Im kollektiven Gedächtnis Österreichs wurden Wehrdienstverweigerer oder Deserteure in der Zweiten Republik über Jahrzehnte diskreditiert. Diese Stigmatisierung und Ausschlussmechanismen in der kollektiven Erinnerung von Wehrdienstverweigerern erlebte Franziska Jägerstätter auf mehrfache Weise. Zum einen beim langwierigen Prozess bis zur Anerkennung als Hinterbliebene eines Opfers der NS-Militärjustiz und zum anderen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Sie war mit sozialer Ausgrenzung konfrontiert und manchmal wurde ihr unter anderem die Mitschuld am Tod ihres Mannes gegeben.

Erst die sogenannte Waldheim-Affäre Mitte der 1980er Jahre veränderte diesen Erinnerungsdiskurs und führte zu einem Bruch mit der „Opferthese“[5], was eine neue Form der Vergangenheitsbewältigung förderte.[6] Im Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Österreich und dem „Fall Jägerstätter“ in Gesellschaft, Kultur und Politik trat Franziska Jägerstätter im Laufe der Jahre immer stärker als Ehefrau des getöteten Wehrdienstverweigerers in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Sie musste sich gegen gesellschaftliche Anfeindungen und Ausgrenzungen wehren, während sie das Erbe ihres Ehemannes bewahrte. Wie aus ihrem Nachlass deutlich hervorgeht. Dies erklärt auch, dass sie seinen schriftlichen Nachlass erst nach und nach ausgewählten Personen zugänglich machte. Ähnlich erging es Freya Gräfin von Moltke, der Witwe von Helmuth James Graf von Moltke, einem aktiven Mitglied des Kreisauer Kreises, einer Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Freya von Moltke war selbst im Widerstand aktiv gewesen und setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv dafür ein, das Erbe ihres Mannes und des Kreisauer Kreises zu bewahren. Dabei war sie ebenfalls mit Gegenwind konfrontiert, da in der Nachkriegszeit viele Menschen dem Widerstand und den Aktivitäten von ehemaligen Widerständigen und Widerstandsgruppen kritisch gegenüberstanden bzw. nur wenig Interesse an der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bestand.[7]Trotz dieser schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen blieb auch Freya von Moltke unbeirrt in ihrem Engagement um die Erinnerung an den Widerstand ihres Mannes und des Kreisauer Kreises. Sie verschrieb sich der Aufgabe, die Erinnerung an den Widerstand in Deutschlang anzustoßen bzw. mitzugestalten. Sein schriftliches Erbe ist heute in der zeitgeschichtlichen Sammlung und Nachlässe des Deutschen Bundesarchivs zugänglich.[8]

Franziska Jägerstätters Engagement trug erst spät Früchte, denn die Anerkennung der Wehrdienstverweigerung ihres Mannes als Akt des Widerstandes wurde ihm erst mit seiner Seligsprechung 2007 in breiten Teilen der österreichischen Gesellschaft zuteil. Franziska Jägerstätter leistete auf vielfältige Weise einen Beitrag dazu, dass die anfängliche Ablehnung der Wehrdienstverweigerung ihres Mannes in eine umfassende gesellschaftliche und kirchliche Anerkennung umgewandelt wurde. Von diesem Prozess zeugt der uns nun zugängliche Nachlass von Franziska Jägerstätter.

[1] Der lateinische Begriff dramatis personae bedeutet wörtlich „Personen der Handlung“ und bezieht sich auf die Charaktere eines Bühnenstücks. Die Bezeichnung wird sowohl für die Gesamtliste der beteiligten Personen als auch im engeren Sinne für die einzelnen Figuren eines Stücks verwendet. In diesem Artikel wird der Begriff dazu verwendet, um Franziska Jägerstätter als zentrale Figur auf der Bühne der Gedenk- und Erinnerungsarbeit hervorzuheben.

[2] Dieses Dokument wurde von Franziska Jägerstätter keiner weiteren Person zur Verfügung gestellt. Aus Rücksicht auf ihren Wunsch haben die Töchter es bis heute nicht öffentlich zugänglich gemacht. Es ist zwar Teil des Nachlasses, darf aber nicht veröffentlich werden.

[3] Vgl. dazu: Kaspar Renner: Des Vaters Wille. Nachlassbewusstsein und Werkpolitik in der Familie Herder. In: Kai Sina, Carlos Spoerhase: Nachlassbewusstsein: Literatur, Archiv, Philologie 1750-2000. Göttingen: Wallstein Verlag 2017, 180–181, 198–199, 201–202; Jochen Rath: Vom Nutzen (und Nachteil?) der Nachlässe in Archiven. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 67, 2007, 33–39; Anett Lütteken: Das Literaturarchiv – Vorgeschichte(n) eines Spätlings. In: Dallinger, Georg Hofer, Bernhard Judex: Archive für Literatur: Der Nachlass und seine Ordnungen. Berlin: De Gruyter, 2018 (= Literatur und Archiv Bd. 2), 63–88, hier 77–80.

[4] Vgl. Ursula Schneider, Annette Steinsiek: Hopp oder Dropp? Die ökonomische Bedingtheit literarischer Überlieferung. In: Sieglinde Klettenhammer (Hg.): Literatur und Ökonomie. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag 2010 (= Angewandte Literaturwissenschaft Bd. 8), 200-220.

[5] Die „Opferthese“ besagt, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggressionspolitik war. Diese diente dazu, Österreichs Rolle während des Nationalsozialismus zu relativieren und die Mitverantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes zu minimieren. Diese Darstellung beruhte auf einer einseitigen Interpretation der Moskauer Deklaration der alliierten Außenminister 1943, in der die Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Österreich als Ziel definiert wurde.

[6] Vgl. Walter Manoschek: Österreichische Opfer der NS-Militärjustiz. Auf dem langen Weg der Rehabilitierung. In: Thomas Geldmacher, et.a. (Hg.): „Da machen wir nicht mehr mit …“. Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht. Wien: Mandelbaum 2010, 31–50.

[7] Vgl. dazu: Aleida Assmann: Formen des Vergessens. Göttingen: Wallstein 2018, 178–179; Alexander Mitscherlich, Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München: Piper 1967, 13–86.

[8] Vgl. Helmuth Caspar von Moltke, Ulrike von Moltke: Helmuth James und Freya von Moltke. Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel September 1944 – Januar 1945. München: C.H. Beck, 13–34; https://www.fvms.de/die-stiftung/freya-von-moltke/#nach-dem-kriegsende;

www.gdw-berlin.de/de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/biografie/view-bio/freya-graefin-von-moltke/;

https://www.welt.de/politik/article754892/Freya-die-Frau-des-guten-Deutschen.html;

https://www.deutschlandfunkkultur.de/freya-von-moltke-und-der-kreisauer-kreis-100.html

(Zugriff am 16.09.2025)